井上先生、村上先生、深田萌氏、原口議員による議連後の振り返りです。埋め込みが上手く出来ないためリンクを貼り付けます。

原口 一博 on X: “https://t.co/fVTZPZnwk0” / X (twitter.com)

やはり日本の医療関係者が取ったパンデミック時の対応には、疑問が大きいと言わざるを得ません。自分達は毎日外から通勤してくるのに、病棟の面会制限は厳格にして、家族をも寄せ付けない刑務所なみの厳重管理。もし仮にウイルスが外から来るのだとしたら(実は思ってないが)、医療関係者が一番怪しいでしょう。さらに開業医が発熱患者を診なくなって、医療難民が大量に発生したこと。その間に各病院や診療所では国からの補助金で潤って、黒字化するところまで出てきました。

記事にあるように地元の診療所がコロナ発熱患者を拒否せず来る人を診ていたら、医療崩壊が騒がれることはなかったでしょう。過剰に恐れ過剰な対策をして、医療関係者まで恐怖に突き落とされて騒ぎまくっていたのが、何より馬鹿者達の証明となりました。今までのコロナ対策を振り返って何が問題なのか、どうすれば良かったのかを考えるには、大変有意義な記事です。開業医が診療拒否できることは、今後大きな問題となるでしょう。

医療逼迫に陥った日本の教訓、コロナ医療が機能したドイツと崩壊した英国の差

コロナで医療崩壊が起きた英国(写真:ロイター/アフロ)

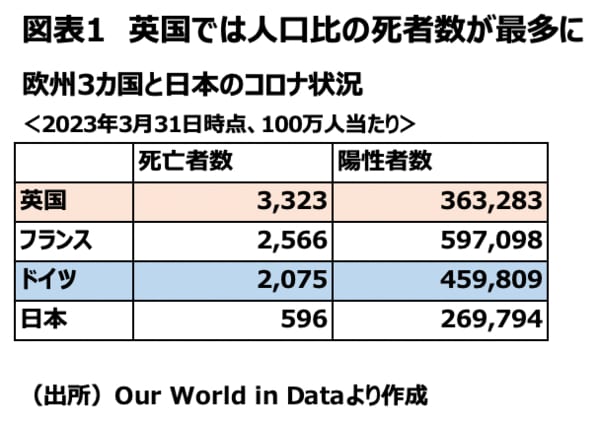

コロナで医療崩壊が起きた英国(写真:ロイター/アフロ)コロナ禍において日本は欧米に比べると、感染者数、死者数ともに少なかった。それにもかかわらず、医療へのアクセスが困難となる問題が顕在化し、医療逼迫を理由にたびたび緊急事態宣言が発出、延長された。

今夏、日本医師会では、日本よりも感染者数・死者数が圧倒的に多かった欧州の英仏独3カ国で大規模な訪問調査を行った。そこで分かったのは以下の事実だ、ドイツでは、開業医の活躍が防御壁となり医療崩壊を免れ、死者数を少なく抑え込めたこと。他方、英国では「かかりつけ医制度」がありながらコロナ禍では機能せず、医療崩壊が起き、現在もその負の影響が続いていることだ。

欧州の事例はパンデミック(感染症の大規模な流行)への将来の備え、日本の医療改革を考える上で大いに参考になる。調査報告(『【欧州医療調査報告書 概要版】英・独・仏の“かかりつけ医”制度』)をまとめた同機構の主席研究員で医師の森井大一氏に話を聞いた。(聞き手:大崎 明子、ジャーナリスト)

英国の「かかりつけ医」の実態

──再びパンデミックが起きたときへの備えとして、「日本にも『かかりつけ医制度』が必要だ」という記事をよく見ます。しかし、今回の報告書では、英国では「かかりつけ医制度」があったにもかかわらず医療崩壊が起き、今もなお医療現場は厳しい状況にあるとされています。

森井大一(敬称略、以下、森井):まず、議論を正確にするために整理しておきたいのですが、「かかりつけ医“制度”」と言った場合は、第1に個々人の「かかりつけ医」があらかじめ決められる「登録制」、第2に国が「かかりつけ医」の資格を出す「認定制」、第3に支出は年間で一人当たりいくらと決めておく「人頭払い」という3つの特徴を持つものか、少なくとも登録制を持つものを指します。

こうした制度を採用しているのが英国なんです。

一方、日本で一般の人が「かかりつけ医」としてイメージするのは、「内科医」「眼科医」「耳鼻咽喉科」といった専門にこだわらずに、体調不良全般を見てくれる、ということではないでしょうか。これを、私たちは「かかりつけ医機能」と呼んでいます。

ところが、英国のGP(general practitioner)と呼ばれる「かかりつけ医」は患者の住居、生活環境、雇用、孤独や人間関係といった悩みを聞く「よろず相談所」のようになっていて、社会相談に忙殺されて、医療機能に集中できていません。血液検査やレントゲン写真の撮影もあまりしないのです。

──「かかりつけ医」という言葉から私たちが想像するものとは違うんですね。

森井:ですから、コロナが流行すると、発熱患者はA&E(accident and emergency)と呼ばれる救急外来に押し寄せ、たちまちオーバーフローしてしまいました。最初は同様の状況だったフランスは後に軌道修正しましたが、英国では第2波(2020年冬頃から2021年春頃まで)でも軌道修正されませんでした。

その結果、急性期病院に大きな負荷がかかって対応しきれなくなり、欧州で最多クラスの死者数を出してしまいました。もちろん、GPの中でもホットハブという臨時診療所を立ち上げてコロナに対応しようという動きはあったのですが、部分的なものに限られました。

医療崩壊した英国で起きていること

森井:また、英国では急性期病院が優先してコロナに対応するために、他の緊急性のない病気の入院患者を退院させました。北西ロンドンの基幹病院では1000床のうち500床をコロナに転用したそうです。その影響は今も続いています。

英国(イングランド)ではコロナ前から5650万人の人口に対して、400万人以上の入院待機患者がいたという問題がありましたが、コロナ後はこれが700万人以上に膨らんでしまいました。

例えば、高齢化の進む先進国では股関節の手術を受ける人が多いのですが、英国では5%が2年以上待たされる。そんなに待たされたら歩けなくなってしまいます。白内障の手術も1年以上待たされることがあるという話です。

フランスでは総合医が積極的に動いて軌道修正

──フランスでは早い段階で軌道修正が行われたのですね。

森井:当初はフランス政府が「かかりつけ医には行かずに、救急に電話してください」とアナウンスしていました。しかし、すぐに救急の電話番号15番はつながらなくなり、暇を持て余していたかかりつけ医であるMT(medicine traitant)が自ら診療を始めたといいます。

そして、総合医(その多くは制度上はMTとなる)の学会が政府の指導は誤りで医療全体としての混乱を招いていることを指摘し、2020年4月には早くも、政府が「必要なときは受診してください」と軌道修正しました。

また、かかりつけ医の登録制度による制約はコロナの流行中は一時的に停止され、患者はどの診療所にもアクセスできるようになり、その間の外来診療はコロナ以外もすべて保険で100%償還する措置を行いました。

その結果、2020年春の第1波では患者対応が困難を極めたのに対し、2020年秋以降はたいしたことはなかったとのことです。

コロナ患者の「20分の19」を開業医が診たドイツ

──医師たちが積極的に軌道修正を働きかけたのは素晴らしいですね。また、ドイツでは比較的早い段階から開業医がコロナを診ていたというのも、今回の報告書で驚いた点でした。

森井:ドイツ訪問で何度も聞くことになった数字があります。「20分の19」です。これはコロナで受診した患者のうち「20分の19」は開業医で診察したという意味なんです。連邦保険医協会の報告書にも書かれています。

ロベルト・コッホ研究所のデータでは、2020年2月から2022年3月までの2年間にドイツでは延べ3842万人のコロナ症例が発生し、その97.5%に当たる3746万人が開業医で診察されたということなので、ほぼ「20分の19」に合います。

連邦保険医協会の報告書には、「パンデミックの始まり以来、コロナ患者の大多数は外来患者として診察されていた。これにより、懸念されていた入院医療構造への過剰な負担を回避できた」と総括されています。「診療所が第1の防御壁になったことで、病院は重症患者の治療に専念できた」としているのです。

その結果、ドイツでは他の欧州同様に大規模な感染を経験しながらも、死者数は比較的少なく抑えることができました。最も困難だった時期でも、集中治療の病床の3分の1がコロナ患者で占められた程度だったのです。

ロンドンやパリで50%、80%もの一般病床までもがコロナに振り向けられて、ICUから患者があふれて、手術室にまで収容する事態になったのとは対照的です。

──ドイツでは早くから開業医が診療し、フランスも途中から対応したということは非常に重要ですね。一方で、日本では実態として開業医による診察を前提にしなかったため、欧米よりもはるかに少ない感染者数だったのに、「医療逼迫を防ぐため」として緊急事態宣言がたびたび発出され、イベントなどは自粛させられ、国民の経済・社会活動は大きく制限されました。

森井:医療の役割は、人々が病気や怪我をして日常の生活を送れなくなる、つまり「非日常」の状態に陥ったときにその問題を受け止めることです。ところが、コロナ状況では、医療逼迫を理由として緊急事態宣言が発出された。外形的には、医療の日常性を維持するために、国民に非日常を強いるかのような現象とも見える。

そのような手段がどうしても必要な場面自体を否定するつもりはありませんが、本来の医療の意義に鑑みれば厳格に限定して用いるべきです。

日本の医療が逼迫した根本原因

──開業医がコロナを普通に診るようになったのはいわゆる五類になった2023年5月以降です。なぜ日本だけそうした異常な状態を続けたのでしょうか?

森井:日本の場合、コロナに対して他の病気とは異なる「特別な病気」という扱いをしてしまったこと、しかもその「特別な病気」扱いが延々と続き、今年の5月になるまでやめられなかったことが大きな問題です。

その原因は「感染症法」にあります。

指定感染症とは、まだ実態の分からない新興の感染症について、ひとまず従来の枠に指定せず、いかなる措置を可能とするのか、政令で指定できるようにするもの。国会を通さずに私権制限などが可能になるという点で、法が予定した例外です。だから、1年を期限とする暫定的なもので、更新はプラス1年のみ可能です。

マスコミは、当初適用された措置を従来の感染症と比較して「二類相当」と書くようになりましたが、実態としては2020年3月から「無症状病原体保有者への適用」や「建物の立ち入り制限、封鎖、交通の制限・遮断」などが可能になりましたから、一類相当というほうが正確です。

そこへ「外出自粛要請」や「都道府県による経過報告」など一類でもやらない措置まで入ったので、法令上の最も厳しい最重要感染症に位置づけられていました。

さらに、2021年2月には暫定措置ではなくなり、結局3年以上にわたって「非常に特別な病気」扱いになってしまいました。これに対して、最もコロナにうまく対処したと思われるドイツではコロナを、法的に「特別な疾患」と位置づけることはありませんでした。

そして、日本でのこの感染症法での位置づけは医師の「応召義務」という点に関わってくる。

「応召義務」が明示的に課されているドイツ

森井:2019年12月にいわゆる働き方改革の一環として、医師が診療の求めに応じないことが正当化される事例が整理され、厚生労働省の医政局長通知として出されました。

そこでは、特定の感染症を理由に、診療しないことは正当化されないが、「1類、2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症」については「この限りではない」とされました。つまり、コロナは事実上、応召義務を免れるということになってしまいました。

──ドイツでは応召義務はどうなっているのですか?

森井:ドイツでは公的保険法の規定として応召義務が明示されています。これは、応じないと、保険診療の診療報酬が払われないということなので、非常に強い規定です。事実上、医師としてやっていけない、保険医としての資格をなくすようなものですから。コロナに対してもこの法律の適用は何ら変えていません。

これに対して、日本における応召義務はもともと政府と医者との約束です。トラブルにならない限り、応召義務が問題になることはなく、額に入れて神棚に飾っておくような感じです。

──あまり強い拘束力はないんですね。ただ、通知の規定は「免れうる」というだけです。診療報酬が規定され、税金も使われているので、開業医も社会的なインフラです。積極的に診た開業医は限られ、かなりの医療機関が、第2波以降も門戸を閉ざしたのは非常に問題だったと思います。

森井:一部には確かにそういう実態がありました。まさに、「火が怖いから出動しない消防士のようなもの」という新聞記事もありました。

そこで、気になっているのは2024年4月1日施行の改正感染症法で、今後のパンデミックに備えて、都道府県が医療機関とあらかじめ協定を結ぶという規定が盛り込まれています。しかし、これも対象が公立病院や特定機能病院などに限られれば、コロナで作った体制を改めて確認するにすぎません。診療所なども含むのか、その点が重要です。

私は応召義務が政府との約束にすぎないとしても、せめてそれを課さないと始まらないと思っています。その上で、自治体との協定によって、具体的な役割のイメージをあらかじめ共有しておく、ということが必要でしょう。

感染症の専門家に頼りすぎた政府

──先ほどの「非常に特別な病気」扱いですが、私はマスコミが視聴者や読者獲得のために恐怖を煽り、専門家の中でもコロナについて怖いことをいう人ばかりを登場させたことにも大きな問題があると思っています。

森井:マスコミの影響は大きいですね。専門家の果たす役割ということについても考えさせられました。

デルタやオミクロンになる前、例えば、第1波のウイルスは5%がICUに入り、20%は入院が必要というものでしたから、感染症としてはやはり非常に怖いほうです。

でも、だからと言って、感染症の専門家でなければ対応できないという結論になるのはおかしな話です。日本では感染症の専門家の一部がそのような発言までしましたが、それは政策論的には間違いでした。

冷静に考えれば、第1波においてさえ75%は風邪症状と大きな違いはなく、自宅療養で治るわけです。ですから今回の調査でもフランスでは総合医が「早い段階から実際の臨床で対処可能と思った」と証言していますし、ドイツの開業医もそうしていた。

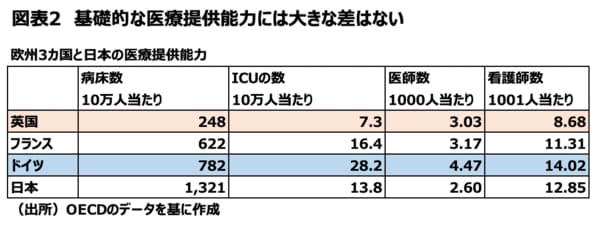

ドイツの言う「防御壁」の役割を開業医が担って、元からリスクが高いケースや症状が悪化すれば入院、さらに悪化すればICUという形ができればよかったのです。役割分担を無視すれば、どれだけ医療資源があっても足りません。

──以前に私は開業医がコロナを診るべきと書いて批判されました。「陰圧装置などの設備がない」「他のお客と分離できない」など、猛烈な反論が来ました。

森井:私が知っている開業医の人たちは発熱のある人と他の患者とで時間を分けてその間に換気をするとか、工夫して対応しています。「できません」という言い訳をしだしたら、どんなこともできなくなってしまいます。

──役割分担が重要ということですね。新型インフルエンザ等対策推進会議の議長だった尾身茂さんなどは、将来のパンデミックに備えて大規模病院を増やせと主張しています。しかし、自身が理事長を務めていた地域医療機能推進機構(JCHO)でも病床を開けられず批判されました。大病院の数を増やしても同じことでキリがないのはないかと思いました。

森井:尾身先生がおっしゃっているのは、いわゆるサージキャパシティ(急に大量に傷病者が出る場合の対応能力)が足りないという議論ですね。ドイツの例を見れば、そうした議論だけでは不十分であることがわかります。病床確保の手前の「防御壁」を同時に考える必要があります。

日本が考えるべき効率的な資源配分

──典型的な「かかりつけ医制度」を持つ英国では、効率的な資源配分ができているのかと思いましたが、医療崩壊を起こしてしまった。一方、フリーアクセスのドイツでは開業医が活躍して、比較的スムーズにコロナに対応できた。このような有事での違いにつながる平時での違いはどこにあるのでしょうか?

森井:実は英国では窓口払いがないせいか、前述のように、日常的には医療とは直接関係のないことで安易にかかりつけ医に相談に行きます。その結果、本来の医療機能が十分果たせていません。

医師が患者のいろんな面を理解しようとすることは重要ですが、それで医療そのものができなくなったら本末転倒です。また、ドイツはフリーアクセスですが、地域ごとに需要を見積もって開業計画を決めるなど日本にはない厳しい制限もあります。

医師と患者との信頼関係を構築しながら、効率的な資源配分をする工夫をいろいろと考えなければならないです。どこかを真似した制度や大病院という箱を作ればなんとかなるという発想では、うまくいかないでしょう。

森井大一(もりい・だいいち)

日本医師会総合政策研究機構(JMARI、日医総研)主席研究員。 2005年3月大阪大学医学部卒業、同年4月国立病院機構呉医療センター、2010年大阪大学医学部附属病院感染制御部、2011年米Emory大学Rollins School of Public Health、2013年7月厚生労働省大臣官房国際課、2014年4月厚生労働省医政局指導課・地域医療計画課。その後、公立昭和病院感染症科、大阪大学医学部附属病院感染制御部での勤務を経て、2020年8月から現職。厚生労働省技術参与として新型コロナ対策にも関わった。

大崎 明子(おおさき・あきこ)

早稲田大学政治経済学部卒。一橋大学大学院(経営法務)修士。1985年4月から2022年12月まで東洋経済新報で記者・編集者、2019年からコラムニスト。1990年代以降主に金融機関や金融市場を取材、その後マクロ経済担当。専門誌『金融ビジネス』編集長時代に、サブプライムローン問題をいち早く取り上げた。2023年4月からフリーで執筆。